DATAZIONE

AUTORE

STATO DELLA STAMPA

STATO DI CONSERVAZIONE

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

RESTAURI

ISCRIZIONI

STEMMI, MARCHI

NOTIZIE STORICO-CRITICHE

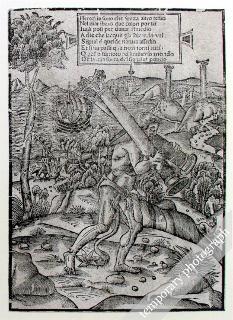

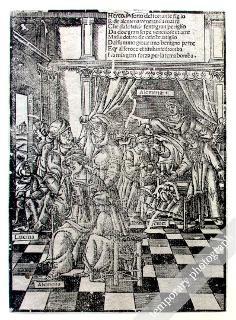

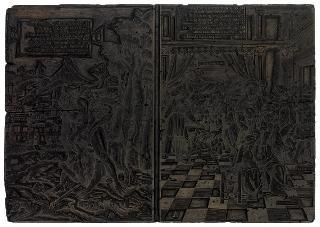

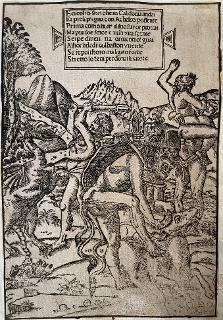

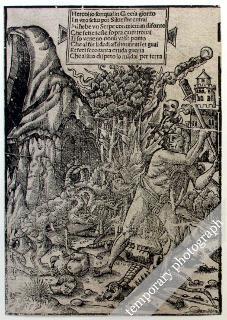

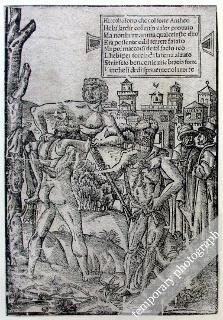

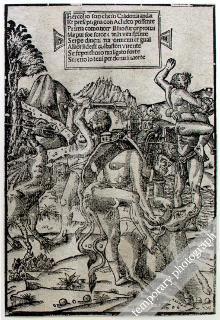

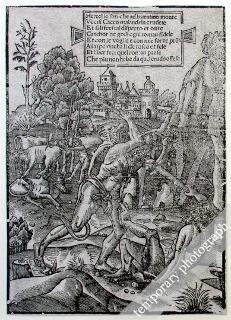

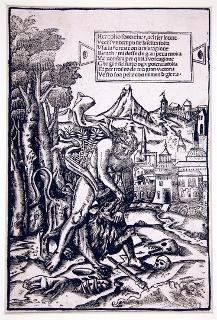

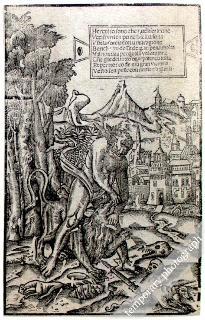

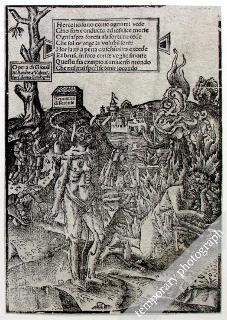

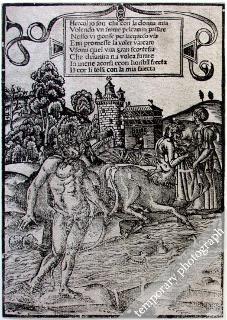

La matrice presenta due composizioni disposte una accanto all'altra: a sinistra la nascita di Ercole, a destra Ercole e il leone Nemeo (per cui si veda la scheda ALU.0335-M). Si tratta dell'unica matrice superstite di una serie di cui si conservano prove su carta non complete. La serie è costituita da 10 composizioni (ma in origine dovevano presumibilmente essere 12) che illustrano le fatiche di Ercole, e venne realizzata dal libraio, editore, stampatore, cartografo e intagliatore, Giovanni Andrea Vavassore detto Guadagnino, come indicato anche nella tavoletta visibile nell'ultimo episodio (La morte e apoteosi di Ercole, ALU.0343.1). La difformità stilistica tra i fogli oggi noti ha portato a ipotizzare che le matrici siano state intagliate da mani diverse, anche in considerazione della cronologia ancora poco chiara dell'autore. Si potrebbe pensare anche all'intervento del fratello Florio (M. Goldoni in Legni incisi, 1986, pp. 182-183).

La serie ebbe alcune riprese, copie (o reintagli?), e riedizioni in Francia, nonché derivazioni scolpite, in Spagna e Germania. La difficoltà consiste nel comprendere quale versione sia la più antica e fornirne una datazione plausibile. Secondo Scaglia (2000), Vavassore avrebbe intagliato una prima serie di stampe complete dei versi in italiano: da questa avrebbe poi (lui o un suo stretto collaboratore) intagliato una seconda versione, rilavorando i legni. Di questi però non ci sono note impressioni. Si ritiene però che i legni di questa seconda versione sarebbero giunti presso Denys Fontenoy che li rieditò intorno al 1580 stampandoli con l'aggiunta di una cornice che porta in basso un cartiglio con versi in francese e titolo ‘La vie et les travaux d'Hercule' (un esemplare conservato a Paris, Bnf, Réserve ED 5 g; si veda anche Ed 25 a réserve, pp. 70-73; illustrazioni in Scaglia 2000), contrassegnando ciascun episodio con una lettera (da A a M). Questa serie è composta da 12 episodi, numero tradizionale delle fatiche dell'eroe: per questo motivo si ritiene che anche la prima serie di Vavassore fosse presumibilmente composta da 12 tavole.

Analogamente, un'altra copia di 12 pezzi, con versi in francese, porta il nome di Jehan Duhege (cfr. esemplare a Londra, British Museum, inv. 1914,0901.5). Un'altra copia composta da 10 fogli e firmata da Geoffrey Tory è ritenuta una copia dall'originale di Vavassore e datata al periodo 1524-1526. Una copia dalla seconda versione è forse anche quella, calcografica, marcata dalle sigle GS di cui una serie completa di 12 fogli è conservata a Dresda (https://skd-online-collection.skd.museum/Home/Index?page=1&q=vavassore)

Secondo la letteratura, la serie di Vavassore, nella seconda versione, attestata dalle copie, avrebbe ispirato dei fregi scolpiti in legno fatti eseguire dal marchese di Vèlez, Pedro Fajardo y Chacòn, per decorare il suo castello in Murcia, chiamato Castello di Vélez Blanco, presso Almeria, negli anni 1506 (o 1510)-1515 (cfr. Scaglia 2000). La decorazione complessiva si richiamava ai contemporanei palazzi veneziani. Secondo gli studiosi, la trasmissione di questi ‘modelli' potrebbe essere ricondotta a Pietro Martire, ambasciatore di Ferdinando II d'Aragona, che passò da Venezia verso l'Istria diretto verso l'Egitto nel 1501-1502: incrociando altri inviati a Venezia di re Ferdinando, sul medesimo itinerario, che rientrarono nel 1506, dovette trasmettere modelli decorativi, come la serie del Trionfi di Cesare di Jacopo da Strasburgo del 1503 (ALU.0151.1) e quella delle Fatiche di Ercole di Vavassore (cfr. Scaglia 2000, p. 23). Che sia la seconda versione a essere servita per la decorazione di Vélez Blanco lo si nota da alcune differenze (si veda ad esempio nel primo episodio, con la Nascita di Ercole, l'aggiunta del braciere e di un tavolino in basso a destra, etc.). Le parti principali delle decorazioni scolpite del castello vennero smontate e acquistate nel 1904, trasportate a Parigi (dal 1905 i fregi vennero esposti al Musée des arts décoratifs, legato E. Peyre): nel 1913 George Blumenthal acquistò il patio e lo fece riassemblare nel suo palazzo in Park Avenue a New York. Demolito questo nel 1963, dal 1964 si trova ricostruito al Metropolitan Museum (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/199003). I quattro fregi lignei con le Fatiche di Ercole sono presso il Musée des arts décoratifs, legato E. Peyre, inv PE 1812A; http://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/moyen-age-renaissance/les-frises-de-velez-blanco/ ; http://madparis.fr/en/museums/musee-des-arts-decoratifs/itinerary/middle-ages-renaissance/friezes-from-the-castle-of-velez-blanco/frieze-from-the-castle-of-velez-blanco-the-birth-of-hercules ). I fregi riuniscono ciascuno 3 episodi giustapponendoli in lunghezza, con differenze, anche solo per adattarne il formato dal riquadro verticale del modello xilografico a quello orizzontale molto allungato del fregio.

Se la derivazione fosse certa, determinerebbe un termine ante quem per la datazione delle stampe di Vavassore, costituendo le opere più precoci note dell'autore, essendo i fregi datati agli anni 1506 (0 1510)-1515 (Scaglia 2000). Per la tradizione iconografica sulle fatiche di Ercole si veda Lenz 1924 e Bulst 1975, pp. 131-143.

I versi, che figurano in ciascun episodio della serie cui appartiene la matrice qui schedata (la prima delle due serie di Vavassore), sintetizzano l'episodio raffigurato, nella forma del racconto del protagonista (iniziano infatti sempre con “Io” cioè Ercole). Vavassore aveva ideato gli episodi e redatto queste ottave evidentemente formandosi sulle fonti relative all'iconografia dell'eroe: Ovidio, Diodoro Siculo, Apollodoro… (cfr. Scaglia 2000, che riporta anche tutte le trascrizioni dei fogli di Vavassore). Le composizioni di ciascuna tavola sono molto sintetiche e presentano più azioni. Un'analoga ‘sintesi' si ritrova nelle illustrazioni dell'Ovidio Metamorphoseos Vulgare di Giovani Bonsignori, pubblicato a Venezia presso Lucantonio Giunta nel 1497 (ISTC io00185000).

Le xilografie incise da Vavassore mostrano in alcuni casi la giustapposizione dell'azione e del risultato di essa (si veda Ercole e Anteo, ALU.0338.1), o di azioni successive come le tappe della trasformazione di un personaggio, come Acheloo (ALU.0337.1), o dei quattro momenti della Morte e apoteosi di Ercole (ALU.0343.1).

Una serie di disegni con monogramma di Albrecht Dürer e data 1511, di formato circolare era conservata a Brema, Kunsthalle, ma andò perduta con la guerra (Pauli 1908; Strauss 1511/21-32; fogli sopravvissuti a San Pietroburgo e Amburgo?). Questi disegni servirono per alcuni lavori di oreficeria, e furono anche poi d'ispirazione per le figurazioni dei rilievi scolpiti in pietra nella Residenza di Landshut (Lenz 1924; sintesi nel catalogo Dürer Zeit 2012). Resta da definire la relazione tra questi disegni di Dürer, sicuramente significativi e determinanti ad esempio in alcune pose dei personaggi, e le stampe di Vavassore, dove troviamo anche il medesimo riquadro, una tabula ansata, in cui collocare le iscrizioni.

Gli esemplari della serie conosciuti sono:

- Berlin, Kupferstichkabinett (ex Cass. 45 A1, inv. 469-38 fino a 478-38): 10 fogli (ALU.0334.1, ALU.0335.1, ALU.0336.1, …fino ad ALU.0343.1), l'unica serie completa

-Parma, Biblioteca Palatina (inv.19859 fino a19867) (incompleta): 9 fogli

- Brema, Kunsthalle (inv. 32713 fino a 32717), (incompleta): 5 fogli

- Milano, Bertarelli (cartella Fondo Barelli, non numerate) (incompleta): 6 fogli con 4 episodi

- New York, Metropolitan (incompleta): 6 pezzi, citati da Ivins, per ora non reperiti

- Paris (incompleta): 5 fogli

- Venezia, Fondazione Musei Civici, STAMPE A. 15, cc. 7-10 (incompleta): 7 fogli

- New Haven, Yale: un solo episodio (ALU.0335.2)

- Londra, British Museum, inv. 1858,0626.350 (un solo episodio, ALU.0338.2)

Dall'annotazione manoscritta nel volume del Correr che conserva gli esemplari, pare che una serie completa, anche se tarda, doveva trovarsi presso la Biblioteca Marciana, ma non è stata ad oggi rinvenuta.

Tutte le impressioni conosciute sono piuttosto tarde: si rilevano non solo i fori da tarlo, ma segni evidenti delle gallerie ‘scavate' nelle matrici. Sono però osservabili alcune differenze tra gli esemplari.

Per gli esemplari noti dell'episodio illustrato nella matrice qui schedata, si veda ALU.0334.1. Si può comunque osservare che il legno sopravvissuto ora a Modena e qui schedato, è proveniente dalla collezione di Barelli, e presenta una interpolazione che aggiunge la lettera “A” all'episodio della nascita di Ercole. Non è dato di sapere se si tratti di un'aggiunta di Barelli, analoga ad altre falsificazioni operate sui legni di sua proprietà. Gli esemplari ad oggi noti senza A sono comunque tardi, come attestano le numerose mancanze dei legni già segnalate.

Sulla base di una ricognizione delle diverse xilografie presenti nel Fondo Barelli, alle Gallerie Estensi e presso la Kunsthalle di Brema, Ludovica Piazzi e Silvia Urbini ipotizzano che determinati legni siano stati in possesso di Barelli, che ne tirò alcune impressioni (quindi moderne) intorno alla metà dell'Ottocento: alcuni di questi fogli vennero poi acquistati ad esempio da Segelken, la cui collezione è ora a Brema. Barelli intervenne poi con interpolazioni (vedi ad esempio il caso qui schedato) per poi tirare altre impressioni (quelle ad esempio oggi a Milano, Bertarelli) e vendere poi i legni (vedi quello finito alle Gallerie Estensi, qui schedato). È però interessante notare che nella copia francese della serie gli episodi erano contrassegnati da lettere che ne indicavano la sequenza. Si noti che i due episodi di questa matrice hanno riquadri delimitati diversamente tra loro (quello del Leone Nemeo con le anse laterali).

Dall'inventario della collezione di Ferdinando Colòn risultano presenti “los doze trabajos de Ercules” con in basso la descrizione in francese: McDonald identifica i 12 fogli con l'opera di Vavassore (cfr. McDonald 2004, p. 503 n. 2749).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REPERTORI

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/passavant1860ga

BIBLIOGRAFIA

https://brema.suub.uni-bremen.de/content/pageview/72916

http://www.memofonte.it/contenuti-rivista-numero-speciale/m.l.-piazzi-manipolazioni-e-falsificazioni-nelle-matrici-xilografiche-soliani-barelli-e-mucchi.html

https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/18716

MOSTRE/ESPOSIZIONI

AUTORE DELLA SCHEDA

AGGIORNAMENTO

Altre relazioni

- ALU.0339.1 - Le colonne d'Ercole Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0334.1 - La nascita di Ercole Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0335-M - ERCOLE E IL LEONE DI NEMEA Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0337.2 - Ercole e Acheloo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0340.1 - Ercole e l'Idra Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0341.1 - Ercole e Cerbero Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0338.1 - Ercole e Anteo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0337.1 - Ercole e Acheloo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0336.1 - Ercole e Caco Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0335.2 - Ercole e il leone Nemeo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0335.1 - Ercole e il leone Nemeo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0343.1 - Morte e Apoteosi di Ercole Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0342.1 - Ercole e Deianira Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento