OGGETTO

SOGGETTO

LOCALIZZAZIONE

PROVENIENZA

DATAZIONE

AUTORE

STATO DI CONSERVAZIONE

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

RESTAURI

ISCRIZIONI

STEMMI, MARCHI

NOTIZIE STORICO-CRITICHE

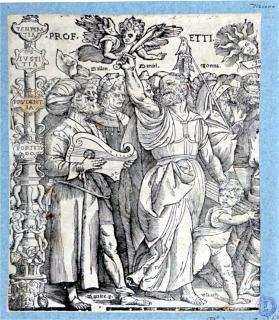

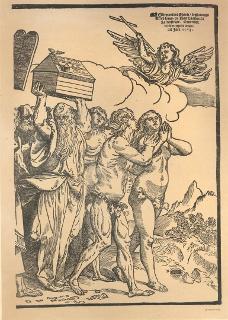

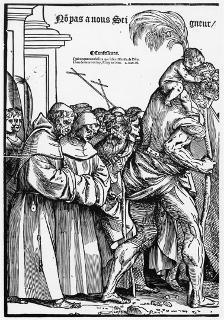

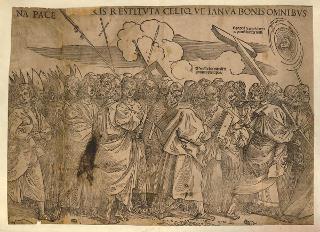

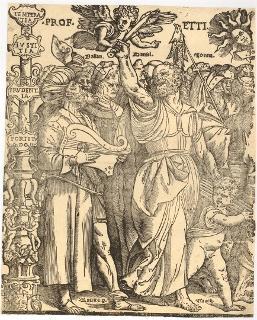

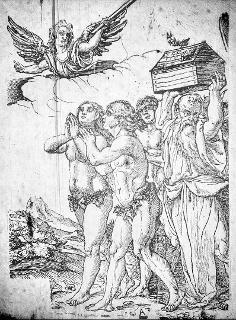

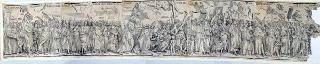

Opera celeberrima, questa ‘grandiosa scenografia umana' raffigura un corteo processionale che scorre senza soluzione di continuità e si apre con Adamo ed Eva seguiti dai personaggi dell'Antico Testamento. La parte centrale e significante della xilografia è rappresentata dalla Croce simbolo di salvezza e dal Cristo simbolo di potenza: egli è assiso sul globo, con lo scettro in mano e portato in trionfo sul carro. La seconda parte del corteo, alle spalle di Cristo, è composta da apostoli, vescovi, martiri, eremiti, santi…(Pignatti 1990, pp.156-159).

Si conoscono attualmente le seguenti versioni: quella di Gregorio de’ Gregoris del 1517, in cinque blocchi e con iscrizioni in latino (la più antica edizione superstite sicuramente databile, oggetto di questa scheda); quella attribuita a Giovanni Andrea Vavassore, anch’essa in cinque blocchi ma senza iscrizioni (ALU.0172.1); quella firmata da Lucantonio degli Uberti in nove blocchi e con iscrizioni in volgare (ALU.0171.1); quella stampata a Gand del 1543, in dieci blocchi e senza iscrizioni (ALU.0173.1); quella stampata ad Anversa dagli stessi blocchi intorno al 1545, con iscrizioni in francese (ALU.0173.3); una versione a partire da quest’ultima, caratterizza da un intaglio più crudo e da diverse iscrizioni (ALU.0174.1); infine, quella in controparte intagliata in otto blocchi da Andrea Andreani nel 1600 (ALU.0891.1).

Le fonti cinquecentesche superstiti che sono state messe in relazione a questa stampa sono: la richiesta di privilegio fatta da da Gregorio de’ Gregoris il 22 aprile 1516 per il “triumpho e la natività, morte, resurrection et ascension del nostro pientissimo Redemptore”; la richiesta di privilegio di Bernardino Benalio datata 6 maggio 1516 per “la processionale visione imaginaria del salvator nostro in foglio octo reali cum bellissimi ornamenti’ (Fulin, 1882, n.196, n.207, n.208); la menzione di un “triunfo de Jesucristo en diez pliegos de papel” con le parole ETERNA PACE nel titolo (come nell’edizione del 1517 che però era in cinque blocchi) nell’inventario di Ferdinando Colombo redatto fra il 1520 e il 1522 (McDonald 2004 per la datazione dell’inventario pp. 65-66, p. 116; Bury e Landau in McDonald 2004, pp.191-194 per la discussione sui Trionfi in possesso di Ferdinando).

La letteratura artistica Cinque e Seicentesca sembra suggerire l’esistenza di un’edizione del Trionfo ignota alle fonti anteriore a quella del 1517 di Gregorio de’ Gregoris. Vasari nella Vita di Tiziano afferma che “L'anno appresso 1508 mandò fuori Tiziano in istampa di legno il trionfo della fede con una infinità di figure, i primi Parenti e Patriarchi, i Profeti, le Sibille, gl'Innocenti, i Martiri, e Gesù Cristo in sul Trionfo portato da quattro Evangelisti e da quattro Dottori, con i S. S. Confessori dietro” (Vasari 1568 (ed.1966-1987), VI, p.157). Ridolfi invece scrive che il ciclo xilografico è stato eseguito nel 1511 a Padova, quando Tiziano era impegnato ad affrescare la Scuola del Santo, e che si tratta della riproduzione di un fregio che il cadorino aveva dipinto nell'abitazione in cui risiedeva (Ridolfi 1648, I, p.156.). Il fatto che non si conoscano esemplari di questa presunta prima edizione ha acceso un annoso dibattito, ripercorso nei contributi di Lüdemann (Lüdemann 2016, pp. 27-53) e Mazzotta (Mazzotta 2023). Ci limiteremo di seguito a riportarne le tappe essenziali.

Alcuni studiosi (Mauroner 1943, pp. 30-33; Dreyer 1972, pp. 34-35; Muraro e Rosand 1976, pp.74-76) ritengono che le edizioni di Gand e Anversa siano tirature tarde della perduta prima edizione del 1508-1511, che doveva essere anch’essa composta da dieci blocchi. Questa prospettiva è ribaltata da Bury (Bury 1989), il quale, invece, sostiene che l’editio princeps sia quella di Gregorio de’ Gregoris: l’ipotesi dello studioso si fonda sulla dipendenza delle figure del buon ladrone e del san Cristoforo del Trionfo da un’incisione di Agostino Veneziano, il Portastendardo, – di cui esiste anche una versione di Marcantonio Raimondi – tratta da un disegno di Raffaello e databile 1516 (su questa incisione si veda Oberhuber 1984, pp. 339-340), che costituisce quindi un termine post quem per l’invenzione della xilografia. Lo studioso, inoltre, nota – così come anche Mauroner, Dreyer, e Muraro e Rosand – una discontinuità stilistica tra la parte veterotestamentaria del corteo, compreso il Cristo, da un lato, e quella neotestamentaria e agiografica dall’altro: tale discrepanza viene spiegata attribuendo la parte posteriore del corteo a un disegnatore che doveva avere una buona conoscenza delle opere di Tiziano, che Bury identifica con Domenico Campagnola. L’ipotesi della precedenza dell’edizione de Gregoris rispetto alle altre viene ribadita da Bury e supportata da Landau in occasione della pubblicazione dell’inventario di Ferdinando Colombo (Bury e Landau in MacDonald 2004, pp.191-194). Anche Hope (Hope 1993) ritiene che l’edizione di de’ Gregoris preceda le altre e rileva la stessa discrepanza stilistica fra le due parti, ma la spiega in modo diverso. Mantenendo la datazione al 1508 riferita da Vasari, lo studioso sostiene che le due parti siano state realizzate in momenti diversi: la testa del corteo risalirebbe agli anni indicati da Vasari, mentre i personaggi dell’era cristiana, che seguono il carro di Cristo, sarebbero stati aggiunti in un secondo momento intorno al 1517. Infine, Lüdemann (Lüdemann 2016, pp. 27-53), anch’egli concorde nell’identificare la prima edizione in quella del 1517, propone di leggere le difformità stilistiche e cronologiche che caratterizzano l’opera come il riflesso di una normale pratica di bottega, dove nell’esecuzione intervengono più mani e si utilizzano anche modelli più arcaici.

Recentemente Mazzotta ha riproposto l’ipotesi dell’esistenza di una prima edizione in dieci blocchi datata 1508, della quale non sarebbe sopravvissuto nessun foglio: le edizioni di Gand e Anversa sarebbero tirature tarde di questa edizione. Lo studioso, seguendo una proposta di Ballarin (Ballarin 1981-1982 (ed.2016), I, pp.217-218), supporta la datazione vasariana ritenendo che le citazioni tosco-romane nel Trionfo dipendano dalla conoscenza da parte di Tiziano di copie della Battaglia di Cascina di Michelangelo: non sarebbe quindi necessaria la mediazione dell’incisione del Portastendardo (Mazzotta 2023, pp. 134-135). Il san Lorenzo presente nel corteo xilografico, secondo Mazzotta, sarebbe citato in affreschi friulani e in un disegno della Pierpont Morgan Library (inv. I,53) che potrebbero essere precedenti al 1517. Si segnala che un’altra testimonianza della fortuna del santo diacono tizianesco in ambito veneto è costituita da un pregevole chiaroscuro noto in un unico esemplare conservato all’Albertina (ALU.1122) siglato MARD. S.AVG PINXIT e IA. D. C. FECIT: non se ne conosce la data esatta, ma la sua esecuzione si può collocare post 1516, quando con Ugo da Carpi prende piede la tecnica del chiaroscuro in Italia.

Infine, per completezza è da riportare anche l’ipotesi di Karpinski (Karpinski 1994 e 2010) che, seguendo il racconto di Ridolfi, colloca la produzione del Trionfo agli anni del soggiorno padovano di Tiziano e ritiene che la versione di Lucantonio degli Uberti – editio princeps nell’opinione della studiosa – rifletta una decorazione murale che l’artista avrebbe dipinto nella sua abitazione padovana. Tale ipotesi è stata rifiutata dalla maggior parte della critica; la precedenza dell’edizione di Lucantonio rispetto alle altre è accetta solo da Gentili (Gentili 2012, pp.42-43) il quale, però, ritiene che “gli spunti linguistici della cultura figurativa romana (…), evidenti in molte robuste figure del Trionfo di Cristo, sono del tutto inconcepibili alla data 1508 indicata da Vasari ma anche contraddittori rispetto al carattere integralmente veneziano dei tre affreschi del 1511”, prospettando così la possibilità che Tiziano abbia aggiornato “in un momento successivo documentariamente imprecisabile il disegno di sua invenzione per la stampa xilografica in nove blocchi firmata dal fiorentino Lucantonio degli Uberti”.

Altri esemplari di questa xilografia si trovano a:

- Bassano, Museo Civico (inv. III-67-112, 114, ALU.0170.4)

- Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (ALU.0170.2)

- San Pietroburgo, Hermitage (ALU.0170.3)

- Londra, British Museum (inv. 1867,0309.871, 1867,0309.870, E,6.29, rispettivamente 2°, 3° e 5° foglio ALU.0170.5).

- Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RP-P-OB-31.242-246 (ALU.0170.6 senza iscrizione in alto, completa)

- Venezia, Museo Correr (inv. P. D. 1195-1197, incompleta, ALU.0170.7)

-Milano, Biblioteca Ambrosiana (ALU.0170.8)

Si segnala che l’esemplare del Trionfo di San Pietroburgo presenta in uno dei fogli (il secondo) una filigrana con un’ancora entro un cerchio rinvenuta anche in un esemplare di un’altra stampa su disegno di Tiziano, quella raffigurante Sansone e Dalila (Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, inv. ST. 6; ALU.0177.4).

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

REPERTORI

BIBLIOGRAFIA

MOSTRE/ESPOSIZIONI

AUTORE DELLA SCHEDA

AGGIORNAMENTO

Altre relazioni

- ALU.0174.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0172.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0171.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0171.4 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0173.2 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0170.6 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0170.7 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0173.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0170.5 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0171.2 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0172.2 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0170.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0891.4 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0891.2 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0170.2 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0173.7 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0174.1 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0173.5 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0891.3 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento

- ALU.0173.6 - Corteo processionale con Trionfo di Cristo Atlante delle Xilografie italiane del Rinascimento